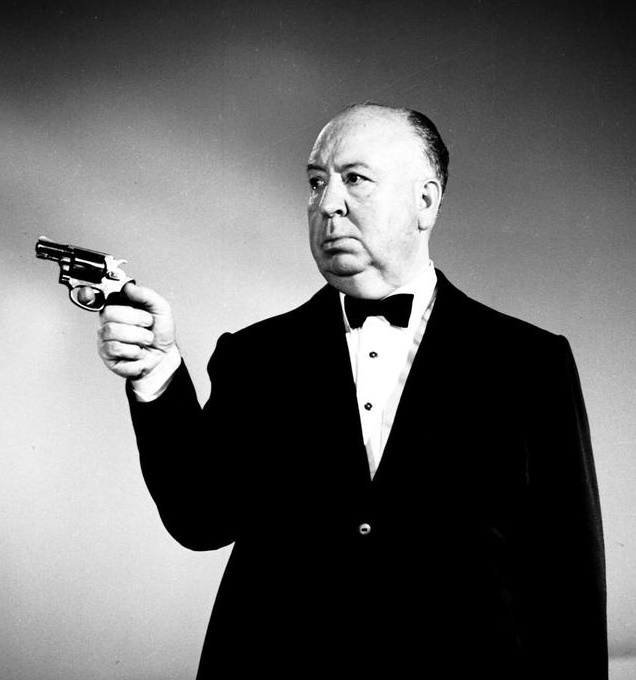

希区柯克的电影人生经历了默片、有声片、彩色片一路发展的历程,在每一个转折阶段,他都用自己的创造力向广大影迷展示了悬念迭起的叙事、新颖的视觉效果、独特的拍摄技巧和手法,深深地影响了后来的电影人。

一、影片

1、1925年拍摄于慕尼黑的《欢乐园》(The Pleasure Garden)是希区柯克导演的第一部作品。

2、1929年所拍的 《和睦的天国》(Harmonie Heaven)则是他唯一一部有音乐节目演出的影片。

3、在希区柯克20世纪二三十年代拍摄的影片中,《讹诈》(Blackmail,1929年)是第一部英国有声电影,它标示了令电影人振奋的无限可能性正在展开。

4、《三十九级台阶》(The 39 Steps)被认为是他在英国拍摄的最好的一部影片。

5、他于1939年拍摄的《蝴蝶梦》(Rebecca)在好莱坞引起巨大的反响,该片后来还获得了奥斯卡最佳影片奖。

6、《绳索》(Rope)是希区柯克的第一部彩色片,拍摄于希区在好莱坞声誉日隆的1948年,取得了相当好的票房收益和评价。《夺魂索》是希区柯克第一部独立制片并执导的电影,也是他第一部彩色电影。

7、最短的镜头是《精神变态者》(Psycho)里的浴室遇害,这场戏的银幕时间为秒,希区柯克却拍成个镜头,亦即每个镜头仅秒多一点。但他足足拍了七天,摄影机方位变换了六十次该场戏的视觉效果如此吓人,以致当时许多女性观众都不敢进浴室洗澡了。

8、为了谢幕表演,希区柯克又额外制作了他所有电影中预算最高的一部影片,即以弗洛伊德观点改编的达夫妮•杜•莫里哀的故事的影片——群鸟(The Birds,1963)。

9、芳登在《蝴蝶梦》(Rebecca)中的表演非常值得称道,由于当讨资历尚浅,她在奥斯卡影后竞争中落败时隔一年,当希区柯克筹拍《深闺疑云》,又想到了琼·芳登,这回,她终于如愿获得了奥斯卡最佳女主角奖,成为了唯一一位凭借希区柯克影片而获得表演奖的演员。

琼·芳登

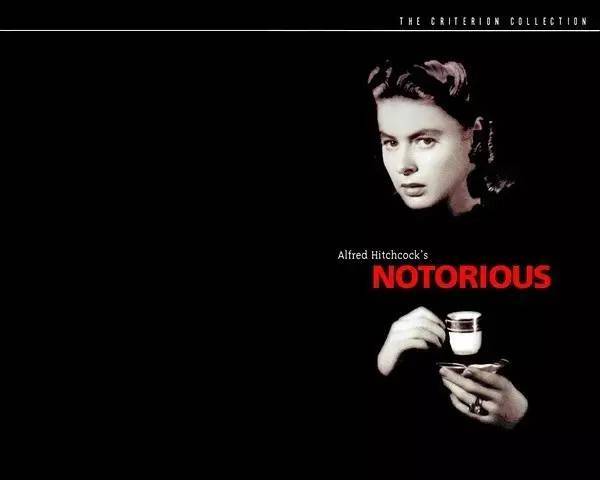

10、希区柯克的那部四〇年代间谍惊悚片《美人计》(Notorious,1946),利用剪辑,奉献了加里·格兰特与英格丽·褒曼的超长“一吻”。时至今日,六十多年过去了,这个“吻”依旧被影迷津津乐道。

《美人计》(Notorious)里有不少这两种接吻镜头,但时间最长的是男女主人公在公寓里边打电话边接吻,从阳台上一直吻到房门口,历时3分钟多。当时碍于“制作法典”的限制(银幕上的接吻时间不得越过3秒钟),希区柯克不得叫两位演员英·褒曼、加里·格兰特吻-停-再吻。

11、在电影研究中他的作品被援引的例子数最多。《西北偏北》(North by Northwest)中麦田洒农药一场戏已同爱森斯坦《战舰波将金号》中的敖德萨阶梯大屠杀相提并论,为各国电影课程中研究最多的。

12、《精神变态者》(Psycho,又译:惊魂记)在美国好莱坞电影历史发展中所做的众多第一,例如:电影审查制度、内容保密协定、放映前宣传造势等。

13、《列车上的陌生人》(Strangers on a Train)中的布鲁诺是个很聪明的心理变态者。他以自己的变态操控自己高度的智商。对于神经质的主角布鲁诺,希区柯克原本想找著名影星威廉·霍顿来演。但最终效果出来,观众很欣赏罗伯特·沃克的表演,并将布鲁诺视为为希区柯克最著名的恶角之一。沃克在影片中十分入戏,甚至因此而影响到自己的生活,在这部影片之后不久,他便出现一次精神崩溃,随后开始接受定期的治疗,并于影片完成八个月后死于一次意外的镇定剂服用过量。

14、希区柯克唯一一部轻喜剧作品《哈里的烦恼》(The Trouble with Harry,又译:怪尸案)1955。

15、希氏是美食家,嗜酒如命,故此,他的电影中不乏各种美酒佳肴,也不乏各种厨具,最妙的是他将这些都融入剧情之中,营造紧张气氛例如《冲破铁幕》(Torn Curtain)里一农妇杀工头,就用了一锅热汤、一把切肉刀,还有煤气灶而工头尸体被一大堆土豆盖住。

二、特色

1、《着魔》(Spellbound,又译:爱德华大夫,1945)中的梦境片段由画家萨尔瓦多·达利设计。

2、希氏最独特的用语是“麦格芬”,可见“麦格芬”只是一种虚化的道具、人物或事件。

在《知情太多的人》(The Man Who Knew Too Much)中麦格芬指被截获的情报,这是希区柯克创作的第一个麦格芬。之后希区柯克在影片中多次使用麦格芬,逐渐成为希氏风格的重要标志。例如:在《三十九级台阶》(The 39 Steps)的秘密间谍组织、《美人计》(Notorious)中酒杯里的毒药、《蝴蝶梦》(Rebecca)中去世的前妻丽贝卡、《精神变态者》(Psycho,又译:惊魂记)里杀人的老妇贝茨太太。

《美人计》(Notorious)

在希区柯克的电影中,常常在一开始就得知存在着某种形同麦高芬的可怕机关。《二十九级台阶》(The 39 Steps)的故事都围绕着“三十九级台阶”这个间谍组织展开,但关于这个可谋组织及其窃取的情报却没做什么交待。在《着魔》(Spellbound,又译:爱德华大夫)中,我们很旱就知道格里高里·派克扮演的爱德华大夫有精神病,因此当英格丽·褒曼扮演的康丝姐斯和他一同路时,我们就会为她担心。在《西北偏北》(North by Northwest)中,有一个最为典型的“麦高芬”—那个叫做凯普林的间谋根本就不存在。在所有希区柯克的影片中或多或少都用到这个概念,他总是在影片中利用一个虚化的人物做主线。比如《房客》(The Lodger)中的复仇者、《蝴蝶梦》(Rebecca)中的丽贝卡、《眩晕》(Vertigo)中的玛德琳。有时又利用虚化的事件比如《后窗》(Rear Window)中的推销员谋杀案。希区柯克就这样一直在恐吓他的主人公和观众,他半真半假地说他自己小时候受了这个世界的很多惊吓,现在轮到他来恐吓世界了。

在希区柯克的电影中,常常在一开始就得知存在着某种形同麦高芬的可怕机关。《二十九级台阶》(The 39 Steps)的故事都围绕着“三十九级台阶”这个间谍组织展开,但关于这个可谋组织及其窃取的情报却没做什么交待。在《着魔》(Spellbound,又译:爱德华大夫)中,我们很旱就知道格里高里·派克扮演的爱德华大夫有精神病,因此当英格丽·褒曼扮演的康丝姐斯和他一同路时,我们就会为她担心。在《西北偏北》(North by Northwest)中,有一个最为典型的“麦高芬”—那个叫做凯普林的间谋根本就不存在。在所有希区柯克的影片中或多或少都用到这个概念,他总是在影片中利用一个虚化的人物做主线。比如《房客》(The Lodger)中的复仇者、《蝴蝶梦》(Rebecca)中的丽贝卡、《眩晕》(Vertigo)中的玛德琳。有时又利用虚化的事件比如《后窗》(Rear Window)中的推销员谋杀案。希区柯克就这样一直在恐吓他的主人公和观众,他半真半假地说他自己小时候受了这个世界的很多惊吓,现在轮到他来恐吓世界了。

3、《房客》(The Lodger)这被认为是第一部真正的“希区柯克式样影片”,希区柯克自认“这是我第一次运用自己的风格,可以把它看成我的第一部电影。”故事借用了伦敦的经典疑案“开膛手杰克”,城里出现了残杀金发少女的连环杀手,人心惶惶,叙事的核心在于一个神秘的房客,他究竟是血案累累的“复仇者”,还是一个无辜的人。因为男主角是当时伦敦戏剧舞台上的名角,明星是不能演坏人的,影片最后,男主角被证明是清白的。从此以后,这个题材在希区柯克几乎全部的作品里再现过:受到指控的人其实没有犯罪。

4、希区柯克也不止一次在采访中说:“我在美国拍的电影中,双重阴影 是我个人最喜欢的。” 1943年影片上映,广受好评,这是第一部被人们认作大师手笔的希区柯克电影。这电影也让希区柯克脱离单纯类型片导演的范畴,进入对世界的深入思索。

双重阴影( Shadow of a Doubt,又译:辣手摧花,1943) 查理舅舅的姐姐、即小查理的妈妈,是个慈母的角色,她与小查理一样单纯、善良,而且胆小,有些迂腐。她喜欢大声接电话,为此小女儿安妮总是嘲笑她:“这真让人难堪,别人会以为妈妈没见过电话,她不懂科学,以为声音大才能传得远。”她做蛋糕一定要遵守顺序,警探冒充家庭调查员要给妈妈拍做蛋糕打鸡蛋时的照片,妈妈很固执:“你要拍我打蛋,必须先等我搅拌好牛油和糖!”

这个角色是希区柯克以自己的母亲为原型的,以上这些小习惯,都是希区柯克母亲的习惯,希区柯克甚至连母亲的名字“艾玛”也一起拿来放到电影中。希区柯克的母亲重病在身的消息在影片拍摄时传来,后来谈起拍摄时的心情时,他说:“我必须承认,当时我正想着身在伦敦的母亲。战争的危险一直存在,她的健康状况也在退步。她当时一直出现在我的脑海中。我想,如果我们想创作电影里的母亲角色,很自然会想到自己的母亲。你可以认为[辣手摧花]里的母亲是来自我一段记忆的虚构。”这种回忆,是母亲角色动人无比的根基。

5、《绳索》(Rope,又译:夺魂索)与《后窗》(Rear Window)一起被列为希区柯克最为实验的电影之一,而这种实验性则源于希区柯克对“竭尽一切的现实主义”(特吕弗对本片的评价)的一种偏执。

《后窗》(Rear Window)

6、《我坦白》( I Confess ,又译:忏情记,1953)是电影大师希区考克最强烈、邪恶黑暗的故事,述说内心心灵混乱和外在身体的危险的故事。

6、《我坦白》( I Confess ,又译:忏情记,1953)是电影大师希区考克最强烈、邪恶黑暗的故事,述说内心心灵混乱和外在身体的危险的故事。

7、作曲家 伯纳德·赫尔曼(本片电影配乐) 客串演出片中指挥家 1956版《知情太多的人》( The Man Who Knew Too Much,又译:擒凶记)。

8、《眩晕 》(Vertigo,又译:迷魂记,1958)是希区柯克众多电影中最为经典的其中一部,里面包含着希区柯克最常用的一些电影元素,曾被众多网友评论为“不看Vertigo就不懂希区柯克”。 BBC曾评论“《迷魂记》是部令人愉悦的电影,在电影的制作和情节的构造上都充满了人工雕琢的痕迹,用一个词来概括:纯粹的希区柯克。” 而希区柯克本人则被誉为“恐怖电影大师”“悬疑电影大师”“电影界的弗洛伊德”。

9、希区柯克是第一个把弗洛伊德的精神分析引入到电影中的。

《精神变态者》(Psycho,又译:惊魂记)里诺曼和母亲的关系是典型的恋母情结的实例。"恋母情结"是弗洛伊德提出的,早在1900年弗洛伊德的名著《释梦》(或译作《梦的解析》)中已经提出了这个概念。弗洛伊德是在阐述梦的材料和来源时提出恋母情结这个概念的。他分析了古希腊悲剧诗人索福克勒斯的作品《俄狄浦斯王》和莎士比亚的《哈姆雷特》,然后指出:"我们所有人的命运,也许都是把最初的性冲动指向自己的母亲,而把最初的仇恨和原始的杀戮欲望针对自己的父亲。……但是,我们比他要幸运些,因为我们并未变成精神神经症患者,我们既成功地摆脱了对自己母亲的性冲动,同时也淡忘了对自己父亲的嫉妒。"很明显,诺曼即是由于没有像一般人那样淡忘对母亲的爱和对父亲的嫉妒,而成为精神病患者。他不会像普通人一样压抑自己原始的欲望,所以才会做出杀害自己的母亲和母亲的情人这样的行动,后来又因为沉重的罪恶感而精神分裂。附着在诺曼身上的"母亲"杀死玛丽安的行动也让我们注意到,在儿子迷恋母亲的另一面,是母亲也会嫉妒接近儿子的女子。在希区柯克其他的影片中,也有这样的人物关系,《群鸟》(The Birds,1963)的男主角和他母亲的关系显然有同样的倾向。并且,这两部影片中的人物恋母情结强化有同样的原因:早年丧父。希区柯克是第一个把弗洛伊德的精神分析引入到电影中的。希区柯克对精神分析如此感兴趣,我想可能有两个原因:第一是希区柯克喜欢用电影表现不寻常的人和事,而精神分析所展现的情境正好符合这个要求;第二是希区柯克认为导演要研究观众的心理,导演应该成为半个心理学家,因此他对心理学有特别的兴趣。

《精神变态者》(Psycho,又译:惊魂记)

希区柯克是个信奉佛洛依德的大胖子,在他的电影里常常可以找到各种被粗浅提取的佛洛依德的精神分析学理论,艳贼也不例外。关于玛尼和马克关系的论述应该已经很多了,我想说的是玛尼和母亲的关系。

《家庭阴谋》(Family Plot)布兰奇在“通灵”过程中对林伯夫人回忆过去的分析,颇有以往希区柯克在[惊魂记]、[爱德华大夫]等电影中做精神分析的影子。化名为亚当森的爱德华变成一个狡诈的宝石商,与他儿时作为私生子被抛弃、年轻时纵火的背景情节相呼应,则是弗洛伊德精神溯源理论的再次显现。

《家庭阴谋》(Family Plot)是希区柯克为观众编织的最后一个迷宫。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。